عمل جيرار بترينييه مندوبًا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمدة تزيد على 35 عامًا، طاف خلالها العالم. وقد ترأس بعثة اللجنة الدولية في مصر في الفترة من 2004 إلى 2009 ولديه دائرة واسعة من الأصدقاء في «أم الدنيا» كما يحلو له أن يصف مصر وعاصمتها. اهتم بترينييه خلال السنوات التي أمضاها في مصر اهتمامًا كبيرًا بالثقافة العربية والعادات والتقاليد وتاريخ المنطقة العربية، حتى إن «الخواجة»، كما يحب أن يسمي نفسه، تعلم أساسيات اللغة العربية وترجم ونشر مجموعة من الأمثال العربية من وجهة نظر مشبعة بثقافة العمل الإنساني والتي لم تخلُ من روح الفكاهة. كما شغف بالفن العربي لا سيما بالمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، الذي يحفظ بعض أغانيه عن ظهر قلب. وكم تمنى العيش خلال هذه الحقبة الذهبية للموسيقى والسينما في مصر.

بعد أن قرر التقاعد مبكرًا، وافق بترينييه على أن يفتح قلبه لمجلة «الإنساني» ليتحدث عن مشواره وتجاربه في الميدان وعن البيئة السياسية وتحديات العمل الإنساني التي واجهتها اللجنة الدولية والنجاحات التي حققتها. وهنا مقتطفات من ذكرياته في العمل الإنساني

سنوات البداية والأسباب وراء الالتحاق بركب اللجنة الدولية

ولدت ونشأت في جنيف بسويسرا في العام 1953 ودرست في هذه المدينة التي تعد في الواقع مهد الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. في فترة الطفولة وحتى المراهقة، كنت مبهورًا بالعوالم والثقافات الأجنبية وبدأت رحلتي مع السفر والترحال في سن مبكرة جدًّا «لاكتشاف العالم ومحاولة فهمه». عندما بلغت التاسعة عشرة، وبعد أن أنهيت تعليمي الثانوي، اشتريت مع صديق لي سيارة قديمة من طراز فولكس فاغن. طفنا بها عدة دول كالاتحاد السوفيتي سابقًا وتنقلنا من رومانيا إلى فنلندا في زمن لم تكن فيه السياحة سهلة أو معتادة، إلا أن رحلتنا انتهت في السويد بعد حادث سير قضى على سيارتنا وأجبرنا على العودة إلى سويسرا باستيقاف السيارات المارة.

خلال فترة دراستي بالجامعة، سافرت عدة مرات، بمفردي في كثير من الأحيان، للتعرف على مناطق أخرى من العالم مثل جنوب شرق آسيا، وشمال أفريقيا، وتركيا، ومصر ولم أكن أعلم حينها أنني سأزورها مجددًا ولكن في إطار مهام رسمية. بعد تخرجي من الجامعة، وحصولي على بكالوريوس في الاقتصاد، قررت أن أقوم بجولة لمدة عام أزور فيها شمال ووسط أمريكا لأصقل مهاراتي في اللغة الإنجليزية وأتعلم اللغة الإسبانية. وهو ما قمت به بالفعل في غواتيمالا. وكان لذلك بالطبع بعض الأثر على حياتي المهنية، إذ أمضيت 18 عامًا في أمريكا اللاتينية حيث تزوجت ورزقت بطفلين.

أحيانًا أشعر أن عملي مع اللجنة الدولية لم يأت صدفة بل كان «مقدرًا ومكتوبًا». فكما تعلمون، جنيف هي المدينة التي تأسست فيها المنظمة في العام 1863، على يد أحد مواطنيها، وهو هنري دونان. وعندما كنت أذهب إلى المدرسة الثانوية بدراجتي يوميًّا، كنت أمرُّ على مبناها، وكانت تسمى آنذاك «رابطة جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر» (الاتحاد الدولي حاليًّا). كثيرًا ما كان يجذبني الشعار الذي يزين جدرانها وترجمته الحرفية (الإنسانية هي طريق السلام). أودُّ أن أذكر أنني في يوم من الأيام، طرقت أبواب اللجنة الدولية، وكان عمري وقتها 19 عامًا تقريبًا، لمعرفة سبل العمل بها.

حينها قال لي موظف الاستقبال بلطف: عليك بداية الحصول على إجازتك العلمية واكتساب بعض الخبرة العملية وحينها يمكنك بكل ترحاب التقدم لطلب وظيفة. وهذا بالضبط ما قمت به في العام 1979، بعد أن عملت بالتدريس في المدارس الثانوية لمدة عامين إثر تخرجي من الجامعة. في الحقيقة كان لسنواتي الجامعية الفضل في توجيه فكري إلى قضية ضحايا النزاعات المسلحة والأشخاص الذين ذهبوا وراء القضبان بسبب أفكارهم السياسية أو تبنيهم قيم العدالة الاجتماعية، لا سيما في الدول السلطوية، أو تلك التي تكافح من أجل التحرر من بقايا الاستعمار أو في الديكتاتوريات الشيوعية.

قبل عام واحد من التحاقي بالعمل في اللجنة الدولية، قُتل ثلاثة من مندوبيها خلال أحد أعمال عنف في روديسيا الجنوبية (زيمبابوي حاليًّا)، وكان أحدهم شقيق صديقة مقربة لشقيقتي. لم ينل ذلك من عزمي على الالتحاق باللجنة الدولية، بل على العكس كان سببًا في إصراري على العمل من أجل الحفاظ على القيم الإنسانية وتعزيزها في خضم الحروب والحصول على عمل هادف ومحفز يرمي إلى مساعدة الآخرين بدلًا من العمل في القطاع الخاص، الذي كنت أدرك تمامًا أنه بعيد كل البعد عن طبيعتي وميولي الشخصية. بيد أنني لم أكن بالضرورة أنوي في ذلك الوقت تسخير سنوات عمري المهني للعمل في المجال الإنساني، إلا أن الظروف قادتني إلى ذلك ووجدت نفسي بعد قضاء ثمانية أعوام في الميدان مستعدًّا تمًامًا للالتزام بالعمل مع المنظمة على المدى الطويل بعد أن فطنت إلى ارتباطي الشديد بالمبادئ والقيم التي تسترشد بها.

نظرة على 35 عامًا من العمل الإنساني في جميع أنحاء العالم

اليوم قررت التقاعد مبكرًا من عملي في اللجنة الدولية، عقب إنجاز آخر مهمة لي شاء القدر أن تكون في المغرب حيث قضيت ستة أشهر لإرساء عمل البعثة الجديدة للجنة الدولية هناك. أتوقف هنا قليلًا لإلقاء نظرة على 35 عامًا من حياتي، في محاولة لتحديد التحديات الكبرى التي واجهتها طوال هذه الفترة والأحداث المهمة التي وقفت شاهدًا عليها سواء على مستوى التاريخ المعاصر أو على الصعيد السياسي.

ثلث قرن تقريبًا مضت، بدءًا من حقبة الحرب الباردة ونهاية الاستعمار وحروب الاستقلال وسقوط حائط برلين والتبعات الدولية التي تلت ذلك بالإضافة إلى انتقال العلاقات الدولية البطيء من القطبية الثنائية إلى فترة القطب الواحد ثم المضي نحو التعددية. هذا بالإضافة إلى التحركات السياسية التي شهدها العالم على نطاق واسع مثل: الانتقال من الأنظمة الاستبدادية إلى الأنظمة الديمقراطية الرسمية في العديد من بقاع العالم، وفي ظل استمرار نزاعات مسلحة بلا هوادة، بمساعدة وكلاء في أحيان كثيرة وعلى خلفيات قضايا تتعلق بالهوية، والتبعات الإنسانية لكل ذلك. بالإضافة إلى تطور الحركات الجهادية وانتشار إيديولوجيات تتسم بالتطرف والعنف، وكذلك «تبعات الحادي عشر من سبتمبر» وما يسمى بـ«الحرب على الإرهاب» ومؤخرًا اندلاع الثورات العربية التي يطلق عليها «الربيع العربي» وما أعقبها من مرحلة مريرة.

تحديات مندوب اللجنة الدولية ومسؤولياته الدائمة

برغم أن التحديات كانت ذات طبيعة شخصية ومؤسسية، إلا أنها في الواقع كانت متشابكة إلى حد كبير. أولًا وقبل كل شيء، عندما تكون في الميدان مؤديًا دورك مندوبًا للجنة الدولية، عليك أن تتذكر دائمًا أنك تمثل المنظمة وقيمها، وأن الآخرين ينظرون إليك دائمًا على هذا النحو ويخاطبون هذا الجانب في شخصك. لذا، عليك أن تبذل كل ما بوسعك لأن تكون عند حسن ظنهم، وعند مستوى آمالهم المعقودة عليك. ينبغي لك أن تكون مقنعًا عندما تشرح للبعض على سبيل المثال لماذا يتعذر تلبية طلبهم وكيف يمكنهم التصرف للوصول إلى حل.

ولا أستطيع أن أنسى ما قاله لنا مندوب رفيع المستوى خلال بعض الدورات التدريبية وجلسات الإحاطة المنظمة لنا، أننا ربما نتعرض لظروف نجد أنفسنا فيها نحمل على أكتافنا كل اللجنة الدولية بثقلها ومبادئها وتاريخها وقيمها الأخلاقية. وأن علينا التصرف أو الإمساك عن التصرف في ضوء ذلك كله، وأن نكون قادرين على اتخاذ القرارات أو المبادرات الصائبة التي لها عظيم الأثر على المستوى الإنساني. في سنوات عملي الأولى، لم تكن الاتصالات سهلة وكنت أواجه لحظات أجد نفسي فيها وحيدًا لا أجد من أستشيره. تعين عليَّ تحمل المسؤولية كاملة.

ليس من السهل الالتزام بالحياد أثناء النزاعات بشكل محض. فالمندوب في النهاية إنسان لديه معتقداته ومواقفه الخاصة، ولا يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه عن تكوين وجهة نظره الشخصية بشأن ما يواجهه من أوضاع وظروف. ملامسة المعاناة الإنسانية تجعل الشخص يتعاطف مع الضحايا وما يمرون به من محن. ولكنك عندما تلقي نظرة شاملة على الضحايا من مختلف الجوانب، تدرك سريعًا كيف يمكن لمن يتحدثون نيابة عنهم استغلال آلامهم لتحقيق مآرب سياسية. وأحيانًا ما نرى كيف يسقط المدنيون أسرى لقرارات وعمليات تقوم بها فصائل متحاربة، ما يجعل في الواقع من الصعب التمسك بالحياد.

ولا يخفى على أحد أن الحقيقة تحتل مركز الصدارة على قائمة ضحايا النزاعات. فالخصوم يحاولون التستر على أفعالهم، ويراوغون في تحمل المسؤولية وأحيانًا ما يتهمون الطرف الآخر بارتكاب جرائم من صنع أيديهم وقد يطلقون حملاتهم الدعائية وينخرطون في قراءات قانونية، لا يستندون فيها إلا على أنصاف الحقائق، إن لم يكن على أكاذيب سافرة.

من بين الأشياء التي يتعرض لها المندوب بصفة دائمة أثناء عمله هو التلاعب بالحقائق التاريخية واستخدامها كأدوات دعائية وذلك أثناء لقائه بالقادة السياسيين والعسكريين، كمحاولة الأعداء إقناع الرأي العام والمجتمع الدولي وكسب تعاطفهم لمناصرة قضاياهم. يتعين على المندوب في مثل هذه المواقف أن يدرك سريعًا أن النهج البسيط قلما يكون مقبولًا وأن جميع الأطراف تتحمل عامة قدرًا من المسؤولية أثناء حالات العنف مع اختلاف هذا القدر بين طرف وآخر. وكما اعتدنا أن نردد أنه يتعين علينا التمسك بالحياد السياسي لنتمكن من العمل والوصول إلى جميع الأطراف، إلا أن الالتزام بهذا الحياد لا يسري على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بمعاناة الضحايا والمحن التي يمرون بها.

كثيرًا ما كنت أتعرض إلى الإحباطات والآلام، واضطر أنا وجميع زملائي إلى التعامل معها. وبالنظر إلى كوني رئيس بعثة وهو المنصب الذي شغلته طوال الجانب الأكبر من مسيرتي المهنية، تعين عليَّ شحذ همة الفرق العاملة معي ومساعدتها في الفترات المثبطة للهمم التي نمر بها بصفة مؤقتة. وكان ذلك يقع عند فقد الزملاء، والأسوأ من ذلك، عندما يكون الذين سقطوا ضحية الواجب هم أيضًا أصدقاء. هناك الكثير من الحالات التي أثرت في نفسي كثيرًا، مثلًا عندما لقيت إحدى الممرضات التي كنت أعمل معها من قبل في بيرو مصرعها بعد حين في سيراليون، وبعدها بعدة سنوات سقطت ممرضة أخرى عملت معها أيضًا في أنغولا والإكوادور صريعة في الشيشان.

وأتذكر أيضًا أحد عمال اللاسلكي الذي عملت معه في سريلانكا وسقط هو الآخر في فترة لاحقة في العراق. وهناك أيضًا ذكرى حزينة جدًّا وهي مقتل زميل لي كان رئيس بعثة في كمين مسلح في البوسنة في بداية الحرب هناك منذ نحو 20 عامًا. هذه بضعة أمثلة أطرحها بشكل شخصي لأنها تركت في نفسي أثرًا لا يمكن أن يُمحى. وكثيرًا ما أفكر في جميع المتطوعين في الصليب الأحمر والهلال الأحمر الذين ضحوا بحياتهم لإنقاذ حياة غيرهم كما كانت هي الحال في لبنان وفلسطين وسورية وفي مناطق أخرى في الشرق الأوسط عملت بها. وأود في هذا الصدد أن أشير إلى أن اللجنة الدولية فقدت في السنوات الأخيرة زملاء في كل من باكستان وليبيا وأوكرانيا واليمن وجمهورية أفريقيا الوسطى وغيرها.

وثمة سوء فهم موجود وعلينا التعايش معه يتعلق بنطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني وأهدافه الرئيسيةـ ذلك القانون الذي ساهمت اللجنة الدولية في صياغته وتنفذ الجانب الأكبر من عملها في ضوئه. لا يخفى عليكم أن القانون الدولي الإنساني لا يطمح إلى وقف حروب، إذ بات اللجوء إليها سلوكًا بشريًّا ظهر منذ بدء الخليقة ويستمر حتى القرن الواحد والعشرين. علاوة على ذلك، هناك العديد من المؤسسات والآليات والنظم القانونية الأخرى التي تسعى لمنع النزاعات المسلحة أو لتعزيز التسوية السلمية لها حتى وإن كانت النتائج المحرزة محدودة.

يهدف القانون الدولي الإنساني إلى تنظيم استخدام القوة من جانب الأطراف المتحاربة أو الخصوم، في محاولة لكفالة احترام بعض المبادئ أثناء استخدام وسائل الحرب، مثل الحصانة التي يتمتع بها الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية، أو الذين كفوا عن المشاركة فيها (مثل الجرحى والأسرى والمدنيين بشكل عام). ويسعى القانون الدولي الإنساني للحد من الإصابات المفرطة والمعاناة التي لا داعي لها وضمان توفير الرعاية الطبية والمساعدات العاجلة لمن هم بحاجة لها وذلك بغير تحيز. هذا بالتأكيد هدف محدود، ولكن كل جهودنا ترمي إلى الوفاء بهذا التفويض الرئيسي الذي منحه المجتمع الدولي للجنة الدولية من خلال اتفاقيات جنيف المؤرخة في العام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977، بالإضافة إلى عدد من الأحكام التي اعتمدتها الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى مشتركة بين الدول.

لكل مهمة توليتها مزايا، وقد سمحت لي هذه المهام برصد أحداث تاريخية والمشاركة في صنعها. فالمندوب الذي يجري إرساله إلى بلدان تعيش حالة حرب أو حرب أهلية تكون لديه فرصة مميزة للوصول إلى أكبر الأطراف الفاعلة في النزاع، إذ يتعاطى معها بشأن الجوانب الإنسانية لنزاع دائر ويبذل كل ما بوسعه لإقناعها بالالتزام بالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني أو ببساطة بمبدأ الإنسانية. وهكذا، كل مهمة أعيش فيها لحظات خاصة جدًّا على صعيد العمل الإنساني ذاته أو أقف فيها شاهدًا على أحداث رئيسية في المشهد السياسي. ففي زامبيا، حيث توليت أولى مهامي في أوائل الثمانينيات، رأيت للمرة الأولى واقع مخيمات اللاجئين الذين تدفقوا إلى «دول خط المواجهة». وفي بوليفيا، في وقت لاحق، كنت أزور سجناء سياسيين بعد وقوع «انقلاب» عسكري.

من سخرية القدر، أنني وبعد 20 عامًا عندما كنت في مهمة إلى بوليفيا زرت القائد الذي كان على السلطة ولكن ليس في القصر الرئاسي هذه المرة بل وراء القضبان حيث كان يقضي حكمًا طويلًا بالسجن بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال الفترة القصيرة لحكمه.

وفي نيكاراغوا، كنا نزور أيضًا السجون التي كان يقبع فيها أعضاء سابقون في الحرس الوطني للبلاد بعد الإطاحة بالحكم الديكتاتوري لأناستاسيو سوموزا (Anastasio Somoza) على يد مقاتلي الساندينية. وفي كولومبيا، وبعد سنوات قليلة، شهدت العديد من الأحداث التاريخية المرتبطة بالنزاع الدائر بين المقاتلين اليساريين والقوات المسلحة للدولة وتعرضت مكاتبنا للاستيلاء من جانب المتعاطفين مع المجموعات المتمردة التي احتلت مبانينا واحتجزتنا لعدة أيام.

وعلمت أسرتي في سويسرا بالأحداث من خلال الإذاعة المحلية في جنيف في صباح ذلك اليوم واستمعوا إلى لقاء صحفي أجراه معي أحد الصحفيين نجح في الحصول على الرقم المباشر للبعثة. وكان عدد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان الذين التقيت بهم خلال عملي قد اغتيلوا. والتقيت بزوجة المستقبل في بوغوتا حيث كانت تترأس القسم الإعلامي للصليب الأحمر الكولومبي وكانت تربط بين المنظمتين برامج وأنشطة مشتركة. رافقتني ماريا زوجتي خلال كل سنوات عملي وقدمت لي دعمها الدائم لحياتي المهنية بعد أن نحت جانبًا حياتها المهنية ولم تستطع العمل في مجالها إلا خلال فترة محدودة.

في منتصف الثمانينيات، نقلت إلى أنغولا، ولم يمض على زواجي سوى فترة قليلة وبات قضاء شهر العسل في هذه المهمة الجديدة أمرًا واقعًا، ولم تكن هناك أماكن للسكن واضطررنا للسكنى بشكل مؤقت داخل حاويات. وبعد ذلك سافرت للعمل في كل من بيرو وشيلي والبرازيل وسريلانكا وذلك في الفترة الممتدة من أواخر الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات. وعدت إلى الأرجنتين في وقت لاحق في أوائل عام 2000.

وفي بيرو، حيث رزقت بابنتي ماري كلير، شاهدنا قتالًا مستمرًا بلا هوادة بين قوات الأمن وحركة التمرد الماوية التي كان يطلق عليها «الدرب الساطع» (Shining Path)، صاحبته موجة من الإرهاب هزت الريف والمدينة على حد سواء. وفي تشيلي، حيث جاء إلى الدنيا ابني سباستيان، شهدت المرحلة الانتقالية بين النظام العسكري الذي حكم البلاد لمدة 17 عامًا والحكومة الجديدة المنتخبة ديمقراطيًّا. وكان الحدث الرمزي الذي شاركت فيه هو مراسم الدفن الرسمية للرئيس الاشتراكي السابق سلفادور الليندي (Salvador Allende)، بعد سنوات عديدة على وفاته، بحضور زعماء العالم الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء. وبعد سنوات وتحديدًا في العام 2004، حضرت مناسبة مماثلة كانت هذه المرة في القاهرة، حيث شاركت أيضًا في حفل تكريم لـ ياسر عرفات بعد أن وافته المنية في فرنسا ودفنه رسميًّا في رام الله في فلسطين.

وبعد ذلك، نقلت إلى الشرق الأوسط لكي أترأس بعثة اللجنة الدولية في القاهرة في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة. وكان من بين المهام التي كلفت بها الإشراف على أنشطتنا في القاهرة لا سيما العلاقات مع جامعة الدول العربية والمركز الإقليمي للإعلام في البعثة الذي يغطي العالم العربي ويتولى ضمن العديد من المهام إصدار مجلة الإنساني. وكنا نعمل أيضًا على تنفيذ البرامج الخاصة بـ «أنشطة الحماية» عبر العالم العربي بالتعاون مع خبراء متخصصين في مجال نشر القانون الدولي الإنساني والتدريب عليه وتدريسه لمختلف الفئات المستهدفة من السكان مثل الدوائر الحكومية والعسكرية والأوساط الأكاديمية والمدارس الثانوية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

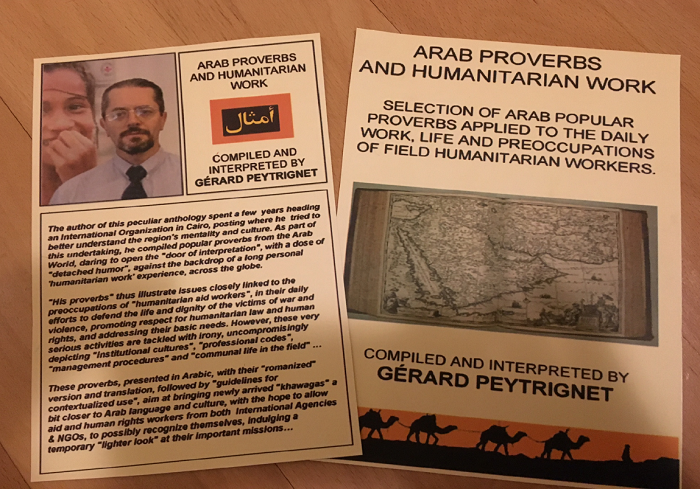

وهكذا عدت من جديد للتواصل مع الشرق الأوسط تحت سماء القاهرة وفي شوارعها، تلك المدينة التي لا تنام ويحلو لسكانها منذ القدم تسميتها «أم الدنيا». يعلم زائر «أم الدنيا» أن هناك كلمات سريعة التعلم. وبالنسبة لي كانت أولى كلماتي باللغة العربية هي «زحمة» و«دوشة» و«فوضى». اغتنمت فرصة عملي في القاهرة لأصقل معرفتي بالشرق الأوسط، من حيث الثقافة والتاريخ والمعضلات السياسية. حضرت دروسًا لتعلم اللغة العربية الفصحى والعامية المصرية. ودفعني شغفي بالحكم الشائعة والأقوال المأثورة والأمثال والتعبيرات الألمعية إلى إصدار كتيب يحمل بعض الأمثال الشعبية مصحوبة ببعض الشرح حول إمكانية تطبيقها في الحياة اليومية الخاصة بالعاملين في المجال الإنساني. ومن بين الأمثلة الواردة فيه، المثل المشهور «قدام الجواب جواب» والذي شرحته بقولي: «عندما تريد أن يفهم قصدك بشكل جيد أثناء التفاوض بشأن زيارة السجناء أو الوصول إلى مناطق يصعب الوصول إليها».

القاهرة: منبر لمتابعة الشأن العربي

كانت السنوات التي قضيتها في مصر حافلة بالتجارب الإنسانية والتحديات المهنية في آنٍ واحد. وبالرغم من أن البلاد لم تعانِ نزاعات مباشرة أو كبيرة أثناء تلك الفترة (فلم أكن أتخيل آنذاك وقوع تلك الاضطرابات التي هزت البلاد بعد ذلك بسنوات ورؤية الرئيس حسني مبارك خلف القضبان)، تزامنت فترة عملي في القاهرة مع استمرار وتيرة العنف في فلسطين. فقد زرت الضفة الغربية وقطاع غزة، قبل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وسيطرة حماس عليه في وقت لاحق. وتزامن ذلك أيضًا مع تداعيات التدخل في العراق بقيادة الولايات المتحدة وسقوط نظام صدام حسين والدخول في دوامة العنف الطائفي الذي أعقب ذلك، ما أدى إلى تفاقم العداء بين السنة والشيعة، وكان مقدمة لما تعانيه المنطقة بأسرها اليوم.

لم تكن محنة الفلسطينيين تخفى على أحد كما نراها من القاهرة. فأثناء العمليات الإسرائيلية في غزة والتي كان يشار إليها بـ «عملية الرصاص المصبوب» في عام 2008، تعين على مصر مواجهة تدفق المدنيين الذين تقطعت بهم السبل في المنطقة الحدودية في رفح في شمال سيناء. وكان عليها التعامل مع كميات كبيرة من مواد الإغاثة التي كان يُنتظر السماح لها بدخول الجانب الفلسطيني. تمكنَّا من زيارة المنطقة في العديد من المناسبات برفقة الأصدقاء والزملاء من الهلال الأحمر المصري في محاولة لتقديم الدعم. وكثيرًا ما التقينا بأشخاص علت إمارات اليأس وجوههم وهم ينتظرون الحصول على العلاج الطبي أو ببساطة جمع شملهم مع أسرهم.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها أناسًا يريدون العودة إلى ديارهم بأي ثمن غير آبهين بتساقط القنابل فوق الرؤوس أو محاولين الهرب. كنت قد شهدت قبل عامين، حرب لبنان التي استغرقت مدة قصيرة في العام 2006 وأسفرت عن دمار كبير. لقد زرت البلاد بعد أسابيع قليلة من الأحداث وهالني حجم الدمار الذي شاهدته. وكان هذا لسوء الطالع مقدمة لحروب أكثر ضراوة وتدميرًا كما هي الحال في العراق وسورية وليبيا واليمن. أسفرت هذه الحروب عن محو مدن بأكملها من على سطح البسيطة تقريبًا، بالإضافة إلى ملايين اللاجئين والنازحين داخليًّا فضلًا عن انتهاكات لا تعد ولا تحصى للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ارتكبت على أيدي قوات مسلحة وميليشيات ومجموعات مسلحة من غير الدول، بالإضافة إلى أطراف متدخلة من دول وائتلافات.

التواصل مع الدوائر الإسلامية

لم تكن اللجنة الدولية، بكل أسف، تحظى دائمًا بالاعتراف الواجب لها كطرف فاعل يتسم بالحياد وعدم التحيز بشكل خالص. لم يسلم الأمر في بعض الأحيان من التعرض للاستهداف أو السقوط ضحية لأضرار جانبية، ما فرض علينا بالتالي في بعض المناطق المحدودة، العمل بشكل مؤقت أو بالتعاون مع عدد محدود من المندوبين الأجانب والاعتماد بشكل كبير على الموظفين المحليين وكذلك على المنظمات المحلية مثل الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر كشركاء منفذين.

بذلنا خلال هذه الفترة جهودًا كبيرة، إذ تواصلنا مع المجموعات الإسلامية في جميع أنحاء المنطقة، وذلك لشرح طبيعة عملنا المستقل بشكل أفضل. حاولنا توضيح عدم وجود أية أجندات دينية لدينا، وهي معلومة مغلوطة ترتبط غالبًا بتفسير خاطئ لمعنى شارة اللجنة الدولية وهي صليب أحمر على خلفية بيضاء، أي معكوس العلم الوطني السويسري، وهو البلد الذي خرجت فيه المنظمة إلى النور. وعملنا أيضًا من أجل تعزيز المعرفة بالنقاط المشتركة بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية والفقه. وأحرزنا بعض النجاح في التصدي لهذه التصورات الخاطئة من خلال النقاش المباشر مع المشايخ والعلماء والزعماء الدينيين والعشائريين من سُنَّة وشيعة ومختلف الانتماءات السياسية. ونظمنا ندوات وموائد مستديرة، واستضفنا محاورين من بينهم، بالإضافة إلى العديد من الجمعيات الخيرية الإسلامية، للحصول على التقدير الفعلي لما نضطلع به من عمل.

الانتقال إلى الخليج

ترأست لفترة قصيرة بعثة اللجنة الدولية لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بإثيوبيا، حيث كنت بالأساس أمثل المنظمة في المؤتمرات المعقودة في جميع أنحاء القارة الأفريقية، في محاولة لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى والحصول على دعم من قادة دول الاتحاد الأفريقي لعملياتنا. ثم انتقلت إلى الكويت لرئاسة البعثة الإقليمية للجنة الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي لأمضى هناك السنوات الأربع الأخيرة من حياتي المهنية. هناك كنت مسؤولًا عن علاقات اللجنة الدولية بنظامين ملكيين، وثلاث إمارات وسلطنة واحدة بالإضافة إلى العلاقات مع منظمة التعاون الإسلامي ومقرها جدة. وكان من بين مهامي، إقامة علاقات مع مسؤولين حكوميين لتعزيز مستوى قبول اللجنة الدولية في هذه البلدان وزيادة دعمها على المستويين السياسي والمالي. وأجريت عدة زيارات رفيعة المستوى لحكام دول الخليج مرافقًا رئيس اللجنة الدولية (وعملت في الواقع مع أربعة منهم). بذلت جهودًا كبيرة أيضًا في إطار التعاون الفعَّال القائم مع الجمعيات الوطنية لبلدان الخليج التي شاركت بشكل مؤثر في عمليات الإغاثة الدولية باسم حكوماتها.

ونجحنا في إطار أنشطتنا الميدانية في التفاوض بشأن الحصول على اتفاق عام يسمح بموجبه لمندوبي اللجنة الدولية بزيارة المحتجزين لأسباب أمنية في البحرين بعد الاضطرابات التي وقعت هناك في إطار ما يسمى بالربيع العربي في العام 2011. وفي الكويت، كنت أيضًا مسؤولًا عن رئاسة «الآلية الثلاثية» المكلفة بالكشف عن مصير الأشخاص المفقودين في الفترة بين غزو العراق للكويت في التسعينيات و«حرب التحرير» التي دارت في وقت لاحق. وكنا نبحث بشكل رئيسي عن معلومات تسمح بتحديد المواقع التي دفن بها سجناء كويتيون لقوا مصرعهم أثناء احتجازهم في العراق إبان حكم صدام حسين، وجرى التخلص من جثامينهم. وكنا أيضًا نبحث عن رفات الجنود العراقيين الذين قتلوا في صحراء الكويت أثناء العمليات العسكرية التي جرت في العام 1991.

كانت هذه المهمة شديدة الصعوبة، إذ لم يكن من السهل الحصول على معلومات موثوقة لا سيما بعد مرور 20 عامًا على وقوع الأحداث بالإضافة إلى عدم قدرة الشهود الرئيسيين على التعاون أو عدم رغبتهم في ذلك. إلا أن عمليات الحفر التي قمنا بها لم يحالفها التوفيق في معظم الأوقات. وكما تعلمون، تدعم اللجنة الدولية الأسر والدول الأصلية لجميع الأشخاص المفقودين خلال هذه العمليات، وتقدم خبراتها في مجال الطب الشرعي وتؤدي دورها كوسيط محايد.

تمكنت بفضل المهمة التي كنت أتولاها في الكويت من أن أكون شاهدًا مباشرًا على التطورات التي حدثت في العالم العربي أثناء فترة حاسمة من تاريخه. ووقفت على الدور الذي لعبته دول الخليج للتأثير على مسار الأحداث في البلدان المجاورة، وحماية الأنظمة الحاكمة من وصول رياح التغيير وما تحمله من تهديدات إلى أراضيها، في ظل المطالب الشعبية في جميع أنحاء العالم العربي، من المغرب إلى عمان، لا سيما في تونس وليبيا ومصر وسورية والعراق والبحرين، مع اختلاف خصوصية كل سياق. وتمكنت أيضًا من رصد تزايد الصدع بين المملكة العربية السعودية وإيران، وحلفائهما، من حيث الصراع على السلطة، الذي تجسد في كل من سورية واليمن، والتنافس بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من ناحية، وبين قطر على الجانب الآخر، من حيث دعم الخطوط الإيديولوجية، وهي رؤى السلفية والإخوان المسلمين للإسلام السياسي.

تأملات حول آخر التطورات في الشرق الأوسط والعالم العربي بشكل عام

كان من بين أهم الأحداث التي دارت خلال الفترة الأخيرة التي قضيتها في المنطقة هو بروز تنظيم «الدولة الإسلامية» أو «داعش» على الساحة بشكل كبير في العراق وسورية، والجماعات الجديدة المنضوية تحت لوائها في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل ونيجيريا والصومال وحتى في شبه جزيرة سيناء المصرية، من بين مناطق أخرى. هذا إضافة إلى التدخل العسكري المباشر الجديد من الدول الغربية وتركيا، بهدف محاولة حل النزاع السوري ومأساة إنسانية لا نهاية لها بعد أربع سنوات من حروب ضارية أسفرت عن إزهاق ربع مليون نفس بشرية وأربعة ملايين لاجئ وما يربو على ستة ملايين نازح داخلي. وهو وضع امتدت آثاره إلى خارج الحدود وطالت أوروبا مع تواصل تدفق المهاجرين في محاولة للجوء إلى القارة العجوز.

ومن خلال رؤيتي للأحداث الدائرة خلال السنوات الأخيرة في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بشكل عام، يمكنني القول بكل أسف إن عملية تطبيق القانون الدولي الإنساني تقهقرت. وتعرضت قواعد هذا القانون إلى انتهاكات جسيمة على مرأى ومسمع من الجميع في كثير من الأحيان، إن لم تكن تنتهك عمدًا سواء من جانب دول أو أطراف فاعلة من غير الدول في ظل الإفلات الكامل من العقاب. ونجد أن أهم القيم الإنسانية المقدسة، مثل احترام حياة الأسرى والجرحى، وخدمات الرعاية الصحية والعمل الإنساني بشكل عام، ناهيك عن احترام حياة المدنيين يقابل جميعها بتجاهل صارخ، مع غلبة التطرف الفكري والديني والطائفي على القتال الدائر تحت شعار «الحياة أو الموت»، وهو أمر قد يزيد من قتامة الأيام القادمة لا قدر الله. بيد أن اللجنة الدولية لا تقف مكتوفة الأيدي بل تواصل «معركتها» من خلال تعزيز حجم أنشطتها الإنسانية وتنويعها مع بذل جهود غير مسبوقة لتوفير التمويل اللازم لذلك دون التخلي عن حملاتها لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني ومبادئه على مستوى جميع الأطراف.

كلمة أخيرة.. ونظرة على المستقبل

مرت سنوات خدمتي تحت راية الصليب الأحمر كلمح البصر، غرقت خلالها في عمل استحوذ على كل اهتمامي وكان مصدر إلهام لي منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير. ولطالما أعجبت بمقولة لـدوستويفسكي معلقة في مدخل متحف الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف لما تنطوي عليه من حكمة وواقعية: «كل إنسان مسؤول أمام جميع البشر وعنهم وعن كل شيء». فثمة مسؤولية جماعية بالفعل والكل لديه قدرة على تغيير الأمور. وأشعر أنه بإمكاني – بكل تواضع – أن أستعير هنا بعض ما ورد في الإنجيل الذي طالما احتفظ به والداي على طاولة الطعام: «لقد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان».

لقد حالفني الحظ أيضًا لنجاحي في التوفيق بين حياتي الشخصية والمهنية وحرصت على أن ترافقني زوجتي وأولادي أينما ذهبت في معظم الوقت. وبعد أن طافا العالم معي قرر ابني وابنتي الدراسة والعيش في سويسرا وهي البلد الأجنبي بالنسبة لهما وهما حاليًّا يبدآن حياتهما العملية. وفزت خلال عملي بثقة رؤسائي وحظي عملي والتزامي بكل التقدير ما فتح أمامي الأبواب لتولي الوظائف والمهام الصعبة. وأتيحت لي الفرصة للعمل في مقر اللجنة الدولية بجنيف في مجال الدبلوماسية الإنسانية والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، لكنني لم أكن أشعر بأنني أديت واجبي بالفعل إلا في الميدان.

لقد اتسع نطاق اللجنة الدولية كثيرًا خلال السنوات الأخيرة وباتت بيئة العمل الإنساني أكثر تعقيدًا وتنافسية على غرار عالم السياسة. وساهمت التكنولوجيا الحديثة في توفير أدوات أفضل بيد أنه ينبغي لنا ألا نتحول إلى «مندوبين افتراضيين». فبالرغم من أن البداية كانت في عصر الإذاعة والتلغراف والتلكس والفاكس والرسائل اللاسلكية وأخيرًا أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، طور الكثيرون مثلي طرق عملنا لتواكب هذه التطورات الحديثة في عالم التكنولوجيا لكننا ما زلنا نتذكر «ما قبل العصر الرقمي» والجوانب الملموسة من التفاعلات الاجتماعية والتجارية. فتحت اللجنة الدولية أبوابها لتعيين موظفين من جنسيات أخرى غير السويسريين وذلك منذ 20 عامًا وأصبح لديها الآن مندوبون ورؤساء بعثات من بلدان وخلفيات متنوعة. واتسعت الفرص أمام الموظفين المحليين للتقدم لنيل مختلف الوظائف المتاحة تقريبًا. وكم أذهلتني رؤية كيفية تبنى جميع موظفي اللجنة الدولية المبادئ والقيم المشتركة التي تقوم عليها المنظمة وإيمانهم بها وقد أصبحت سمة عالمية تجمعهم بالرغم من الطابع الدولي الذي اكتسبته اللجنة الدولية بالفعل.

واليوم، أعيش في مدينة جنيف، بالقرب من المكان الذي شهد سنوات الصبا ويملؤني شعور بالفخر بما أنجزته وقناعة بأنني أديت مهمتي كاملة، وحان الوقت للتطلع إلى القيام بأنشطة أخرى ومواجهة تحديات جديدة. وأرادت العناية الإلهية أن أعيش بقرب والديَّ الطاعنين في السن وأن أكون لهما السند في الأيام المقبلة. وأشعر أحيانًا بالحزن والاعتراف بالجميل أيضًا لما عاشاه من خوف وقلق لفترات طويلة بسبب بعدهما عن ابنهما وأسرته ووجودهم في مناطق حرب. ولديَّ الآن مشاريع للمستقبل، بعضها على المستوى الشخصي، إذ أود الاستمتاع بممارسة الرياضة والقراءة والكتابة والفن بجميع أنواعه وأشكاله وأيضًا السفر والترحال، العودة إلى الأماكن التي عملت بها ولقاء الأصدقاء والزملاء. ولكني لم أطوِ صفحة العمل الإنساني، وعلى استعداد لتولي مهام قصيرة في المستقبل أو العمل كمستشار للجنة الدولية أو لجهات أخرى لكي أنقل إلى الأجيال الشابة التجارب والمعارف التي اكتسبتها.

وفي النهاية، يمكنني القول بكل صراحة إن الدرس المستفاد من حياتي المهنية يتلخص في كلمات ذات مغزى ودلالة وهي التواضع واحترام الآخر بغض النظر عن المناصب والمكانة. فكثيرًا ما جمعتني الظروف بأشخاص رائعين أثناء لقاءاتي بشخصيات مهمة في الساحتين السياسية والدبلوماسية أو في دوائر أخرى. ورأيت أيضًا تقلب الأحوال وأحيانًا حالات نفاقٍ وكذبٍ صريحٍ وحوارات سطحية. وربما أتت الحكمة من أفواه البسطاء ومن هم على سجيتهم أكثر منها على ألسنة المقتدرين.

قصتي ليست فريدة من نوعها، وقد تشبه عشرات بل مئات القصص التي عاشها زملاء آخرون. إلا أن ما يجمعنا هو قدرتنا وقوتنا الحقيقية التي تكمن في كيفية «إحداث الفرق» من خلال الحماس والخبرات المتراكمة لإعلاء أهداف المنظمة. وفي ظل غياب أي بارقة أمل في وقف اللجوء إلى العنف المسلح لتسوية الخلافات أو لتغيير الأنظمة والرؤى السياسية، تستمر الحاجة إلى عمل المنظمة وقيامها بتنفيذ المهمة الموكلة إليها وذلك لفترة طويلة. لذلك، لا يزال أمامنا سنوات عديدة من العمل المتواصل في خدمة القضايا الإنسانية بكل إخلاص وفاعلية.

نُشرت هذه الشهادة في عدد مجلة الإنساني رقم 61 (ربيع/صيف 2016)، ضمن ملف العدد المعنون «الأرض كلها وطني… والعائلة البشرية عشيرتي». وقد ترجمت الزميلة مديحة مسعود النص من الفرنسية إلى العربية.

تعليقات