في هذا النص، يسجل المصور الصحافي نضال رحمي شيئًا عن علاقته بالفوتوغرافيا، التي بدأ شغفه بها من ألبوم صور العائلة، بأطرافه المُصفرة ورائحة الزمن، إذ تفوح من بين دفتيه، كما يُورد في نصِّه قطوفًا من ذكريات والده مع تجربة السجن الرمادية، وكيف لعبت الصور الفوتوغرافية – جنبًا إلى جنب مع الرسائل المكتوبة – دورها في تجربة الوالد، وفي حفظ ذاكرته وربطه بأسرته، وكيف كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفيق رحلة العائلة التي ذاقت الاشتياق لعائلها، ولم يهدئ من شوقها وألمها إلا الرسائل والصور التي كانت تروح وتجيء عبر اللجنة الدولية، حتى «منحته الحياة قُبلتها» يوم مُنح حُريته.

طفلٌ واحد يجوب المدنَ باسمين

لا أعلم أكان هذا محض صدفة أم أنه كان قدرًا مُحكمًا. لكني أعلم أني أنا الفلسطيني المولود في بيروت من أب قضى جل عمره بين السجون والمنفى، وأم فلسطينية ولدت لاجئةً في لبنان.. أنا المتنقل بين عواصم الأرض وسائحٌ في الشتات من لبنان، لسورية، لليمن، لتونس لمصر وانتهاء بغزة. ولأن لكل امرئ من اسمه نصيبًا، فأنا أملك من الأسماء اثنين، وأنا منذ ولادتي أتنقل مع اسميَّ وعائلتي من بلد إلى بلد، وهو ما لم أدرِ له سببًا إلا عندما كبرت.

ألبوم صور العائلة

«هذا رسمي أقدمه لك للذكرى لأن الذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان فاذكرني كي أذكرك، وقد تفنى الأعمار وتذبل الأزهار ولا يبقى سوى التذكار»

ما زلتُ أذكر حين وقع في يدي ألبوم صور ومجموعة من الرسائل القديمة، صور بالأبيض والأسود، ورسائل وقصاصات بُنيَّة أو صفراء اللون لها رائحة القدم، كلها ممهورة بكتابة على ظهرها رسالة بخط اليد، يذكر في أغلبها:

«نهدي إليك هذه الصورة للذكرى»، «أهدي إليك صورتي لتذكرني دائمًا يا أعز خال»، «أهديك صورتي أنا وبناتي للذكرى لأن الذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان».

ألبوم الصور هذا، المشغول يدويًّا والمصنوع من النايلون والكرتون ليحفظ بداخله مجموعة صور ورسائل عائلية قديمة، هو ما حولني إلى شخص شغوف بالتصوير الفوتوغرافي.

يعود عمر هذه الصور والرسائل – التي ما زالت تتحدى الزمن وتقيم بحوزتي إلى يومنا هذا – إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. صور، أدركت بمطالعتها ما للصورة من قوة وأهمية في التوثيق عبر الزمن. لقد كانت هذه الصور نافذتي الخاصة التي أتسلل عبرها إلى الماضي وأرى الحاضر. فالصورة لقطة تعكس لنا حقيقة لحظة من الزمن سواء كانت جميلة أو سيئة.

أبي والمعتقل والفوتوغرافيا

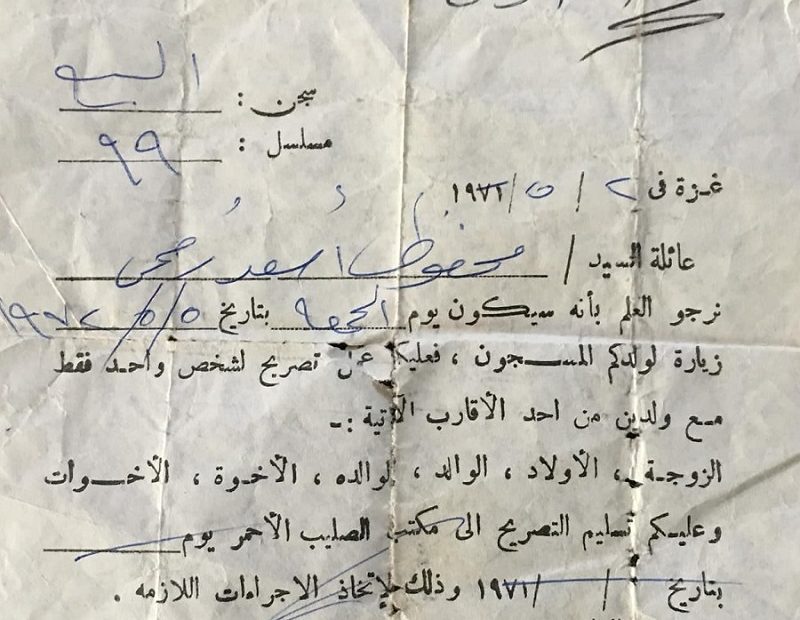

يحفظ أبي الصور عن ظهر قلب، ويحفظ تاريخ وصولها له في السجن. روى لي أبي قصص اعتقاله، وأولها كان بعد حرب 1967، واستمر لفترة وجيزة. أما قصة اعتقاله الثانية فقد كانت في العام 1969واستمرت خمسة عشر عامًا.

شبه أبي غرفة السجن بـ «صندوق من الباطون»، بباب حديد موصد، لا يعرف فيها المعتقل الوقت، لا الليل ولا النهار ولا عدد الأيام. ذكر لي أبي كيف كان يرى في نقله من سجن إلى سجن فرجًا، فالرحلة من سجن بئر السبع إلى سجن عسقلان ليست بالرحلة الطويلة ولا القصيرة، وزخم الأحداث يصيب المعتقل بحالة من الضياع، حالة رمادية لا لون لها.

حين تتداعى ذكريات أبي يقول: «في داخل سجن عسقلان وزعونا في مجموعات، واندمجت مع باقي المعتقلين سريعًا. كنا نتعاون في كل شيء: في توزيع الطعام والشراب، تنظيف الغرف وتقسيم الأعمال، جلسات ثقافية وأنشطة رياضية. أذكر أننا كنا أربعة في الغرفة تقاسمنا كل شيء فيما بيننا».

ليالٍ عدة بعد أن تنطفئ الأنوار ويخلد الجميع إلى النوم، كنت أسمع بكاء أمي الخافت في منزلنا في غزة، لقد بكت أمي حتى أجبرها البكاء على عدم البكاء، أما أنا، فبكيت لاشتياقي لأمي وأبي وإخوتي. لا أعرف الوقت الذي مر دون أن أعلم عنهم شيئًا إلى أن تم إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر من قبل إدارة السجون بوجودي داخل السجن، قام مندوب اللجنة الدولية بزيارتي داخل السجن، وسمحوا بعد ذلك لعائلتي بزيارتي عن طريق اللجنة الدولية».

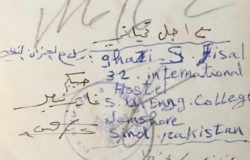

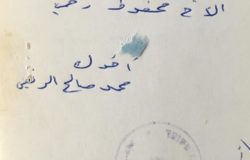

لرسائل السجن وقعها على أبي، حتى بعد عقود من الإفراج عنه، وقد كان يكتب الرسائل للعائلة والأصدقاء ويرسلها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. بعض الرسائل كانت ورقية والبعض الآخر صور من العائلة والأصدقاء والجيران وتكتب الرسالة على ظهر الصورة.

كانت هذه الرسائل همزة الوصل بينه وبين العائلة، ينظر إلى الوجوه في الصور فتواسيه عيونهم وتدفعه لتقبل ما يمر به. يقول أبي: «كانت الصور تظهر دقات الشوق والفرح، تعرفت على أبناء إخوتي وزوجاتهم من خلال الصور وشاركتهم أفراحهم، كان للصورة أثر عظيم في أن تجعلني مع عائلتي وأنا خلف الجدران».

الحرية.. أجمل كلمات أهل الأرض

الحرية هي أجمل كلمة على هذه المعمورة. في أواخر عام ١٩٨١ تم الإفراج عن أبي إلى قبرص، ليبدأ حقبة جديدة من حياته، ودع زملاءه الذين ما زال بعضهم في السجن إلى اليوم، لقد منحته الحياة قبلتها.

كانت اللجنة الدولية حاضرة في رحلة استمرت خمسة عشر عامًا. منحني والدي الصور ورسائل السجن حيث أصبحوا عيني الثالثة التي أرى فيها مستقبلي، فنحن من خلال الصورة نلتقط لحظة ونوقف الزمن.

أنا الآن، ومنذ 14 عامًا، أعمل مصورًا صحافيًّا مستقلًّا في قطاع غزة. تخرجتُ في كلية التصميم والمونتاج وحاصل على ليسانس من كلية الصحافة وعدة دورات دولية في التصوير الفوتوغرافي، وأعمل على تغطية الصراع والحرب والحصار والقصص الإنسانية في قطاع غزة، وآمل في السفر إلى إيطاليا للالتحاق ببرنامج الماجستير في التصوير الصحافي والذي لم أستطع السفر إليه بسبب الأوضاع في قطاع غزة.

بالنسبة لي، أصبحت الصورة نافذة عبور إلى كل ما هو صالح وإنساني وصادق، ومن خلال الكاميرا عرفت نفسي جيدًا وكل ما أريد هو أن أستمر في عملي وفي دراستي حول التصوير الفوتوغرافي الوثائقي وإكمال دراساتي العليا وتعليم الأجيال الجديدة عن أهمية فنون التصوير.. وليس كثيرًا أن يطلب الإنسان ذلك.

Comments